Les propriétaires pensaient avoir tout vu. Pourtant, après les maisons et même les piscines, une nouvelle cible attire désormais les squatteurs. L’ampleur du phénomène surprend, car il dépasse les limites habituelles et expose des lieux inattendus. Derrière ce basculement, des inquiétudes croissantes émergent, révélant un changement profond dans la manière dont ces intrusions s’organisent et s’imposent au quotidien.

Pourquoi le squat s’étend à des cibles inattendues

Selon adcf.org, les terrains boisés offrent une discrétion rare. À l’abri des regards, des groupes s’installent plusieurs jours. La détection tarde, les dégâts s’accumulent. Bois coupé, feux mal maîtrisés, déchets abandonnés. L’isolement freine les alertes et rend les constats difficiles, ce qui encourage des retours fréquents et complique la remise en état.

Dans ces zones, la présence indésirable se prolonge sans alerte immédiate. Le repérage intervient tard, après nuisances et traces d’occupation bien visibles. L’évacuation devient plus coûteuse et plus risquée pour tous. Le squat s’y enracine, car l’occupation reste difficile à prouver et aucune ronde régulière ne rassure vraiment les propriétaires.

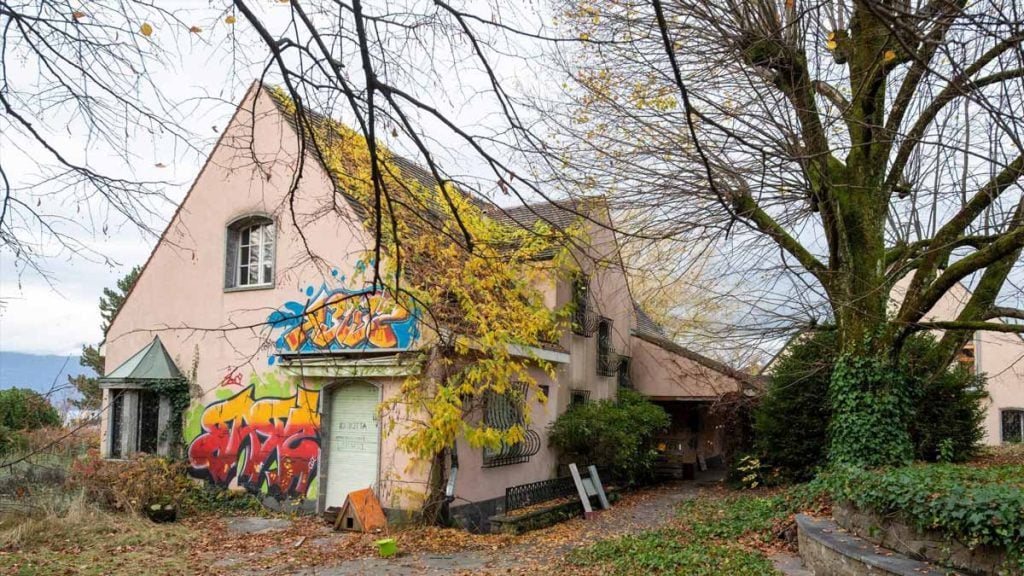

Le phénomène dépasse parfois les espaces naturels. Des familles ont retrouvé leur logement utilisé à leur insu après une absence brève. Des seniors ont subi des situations d’expulsion injuste. Ces chocs révèlent les limites procédurales et motivent une réponse ferme, tandis que l’intrusion adapte ses méthodes aux failles observées.

Forêts péniches et piscines restent des cibles fragiles

Les cas concrets se multiplient. En Ille-et-Vilaine, Alain a vu son terrain forestier envahi par des groupes de fêtards, avec dégâts. À Paris, au port de l’Arsenal, des péniches sont occupées illégalement et certaines ont brûlé. À La Rochelle, la sécurité a été renforcée pour contenir des intrusions répétées.

Les piscines privées, notamment dans des campings, subissent des accès sans autorisation. Des jardins deviennent des lieux de rassemblement nocturne. Garages et parkings se transforment en abris temporaires, tandis que des camps sauvages apparaissent en forêts privées. Chaque remise en état réclame du temps, des coûts et une coordination délicate.

Les terrains agricoles et les refuges pour animaux sont touchés. Sur certaines péniches à quai, le squat est régulier, parfois suivi d’incidents violents. L’utilisation non autorisée de piscines et de jardins s’ajoute aux nuisances. Face à ces faits, documenter, déposer plainte vite et qualifier clairement l’occupation illégale restent essentiels.

Lacunes juridiques et pistes d’action face au squat

La loi anti-squat prévoit des sanctions, mais l’application trébuche. Sur les terrains non bâtis, la protection n’égale pas celle d’un domicile. Les forces de l’ordre réclament des preuves et une identification précise. Dans les espaces isolés, ces exigences restent difficiles, d’où des délais et des propriétaires laissés seuls.

L’inviolabilité du domicile accélère l’expulsion pour une maison, pas pour une forêt, un jardin ou un bateau. Il faut prouver la propriété et l’occupation irrégulière par constats et témoignages. Le squat prospère sur ces zones grises, où la charge de la preuve demeure lourde et l’issue incertaine.

Barrières, alarmes, rondes partagées et éclairage dissuasif améliorent la prévention, sans suffire. Une réforme globale alignerait la protection de tous les biens privés. Elle sécuriserait forêts, péniches, garages, jardins et piscines. En attendant, la coordination locale et la vigilance collective restent l’ultime filet de sécurité.

Protéger chaque propriété privée demande une réponse claire

Prévenir l’occupation illégale suppose d’anticiper, de signaler vite et de réunir des preuves exploitables. Le squat profite des angles morts et des procédures longues. Harmoniser la protection entre domicile et terrain nu réduirait ces failles juridiques. D’ici là, renforcer la prévention et coopérer entre voisins aide à défendre durablement chaque propriété privée.