Le froid frappe parfois à contretemps, bouleversant le calendrier des saisons. Entre fin octobre et début novembre, la France connaît parfois un changement brutal, quand l’hiver s’impose plus tôt que prévu. Les températures chutent, les paysages se transforment, et les habitudes vacillent. Ce phénomène, rare mais marquant, illustre la force imprévisible du climat dans sa transition vers la saison froide.

Hiver en embuscade et bascule rapide fin octobre

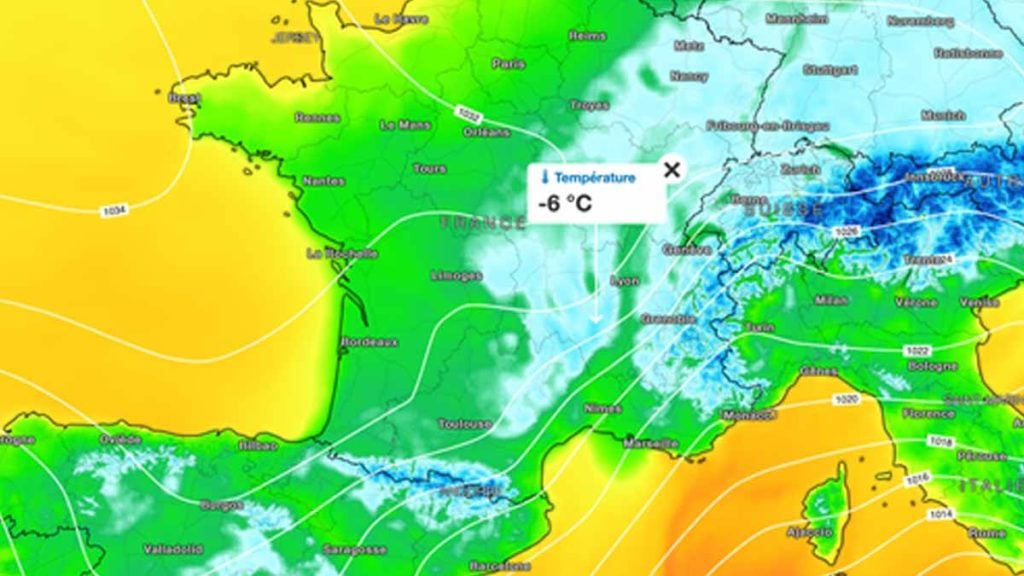

Selon meteo-paris.com, octobre concentre la plus forte baisse thermique de l’automne. La moyenne passe de 15,9 °C le 1er à 11,8 °C le 31, soit −4,1 °C, alors que novembre recule de −4,6 °C. Un flux de nord renverse vite la donne, car l’air froid s’écoule, et le temps vire sans prévenir. Les contrastes s’enchaînent, puis tout s’apaise.

La transition saute aux yeux en ville. Paris glisse de 17 à 12 °C. Lyon passe de 19 à 12 °C, tandis que Strasbourg chute de 17 à 10 °C. Les littoraux freinent la baisse, car l’eau reste douce : à Brest, la moyenne descend de 16 à 13 °C. Les écarts restent modestes, mais ils suffisent à changer nos habitudes.

La lumière recule vite, et l’ambiance s’assombrit. Entre début et fin octobre, on perd plus d’une heure trente d’ensoleillement. Au nord de l’Alaska, le jour tombe d’environ 11 heures à moins de 6. Avec un flux nord-ouest, l’air froid accélère, donc hiver peut surgir en trois jours. L’effet de seuil devient visible, puis durable.

Hiver précoce en plaine et relief, preuves récentes

Les archives confirment des surprises rapides. Fin octobre 2012, une vingtaine de centimètres atteint Grenoble. Les 29 et 30 octobre 2008, la plaine blanchit du Perche à la Sologne. Dans l’Orne, la maximale ne dépasse pas 3 °C. Les réseaux s’adaptent, et les usagers gardent ces épisodes en mémoire, car ils bousculent le quotidien.

En 1997, la dernière décade bascule sous une coulée polaire. Un flux faiblement continental ramène des gelées quasi généralisées. La neige tient sur les reliefs, de l’arrière-pays niçois à la Corse. Les nuits calmes, avec hautes pressions, renforcent le refroidissement à l’aube. Le ressenti devient tranchant, et hiver s’impose au lever du jour.

Le 29 octobre 1997, les minimales frappent. On relève 11 °C à Saint-Laurent (Jura), −10 °C à Aubusson, −9 °C à Vichy et Clermont-Ferrand. Un flux bien orienté change tout en vingt-quatre heures. La preuve se lit sur le terrain : chaussées sensibles, services mobilisés, et priorités revues à la marge. La réactivité limite les perturbations, puis restaure le rythme.

Records précoces et réalités opérationnelles sur le terrain

Début novembre 1980, une masse d’air polaire persiste dix jours. Gel généralisé dès le 2. Le 4, Nevers affiche −8 °C, et plusieurs secteurs restent sous 0. Le 5, on mesure 50 cm à Aubenas et Privas, 40 à Millau, 26 à Vichy, 20 à Issoire, 15 à Nantes. La mémoire collective s’en souvient.

Le 5, Paris blanchit. Brest, Montpellier et Perpignan comptent 10 à 20 cm. La maximale plafonne à −1 °C à L’Île-d’Yeu, Nantes et Angers. Le 6, la neige s’étend entre la Seine et la Belgique. En 1966, on relève 4 à 5 cm à Paris, 10 cm à Poitiers. Les repères se déplacent, et la logistique s’ajuste.

Le 3 novembre 1966, 70 000 voyageurs restent bloqués à la gare du Nord. La Mongie, Saint-Lary et Bagnères ouvrent tôt. En 1941, on observe 5 cm à Saint-Étienne le 30 octobre, 7 cm à Paris le 4 novembre. En 1933, 8 cm à Mulhouse, 15 à Auxerre et Chaumont, 30 à Commentry. Ces jalons rappellent hiver et ses surprises.

Préparer sans dramatiser avec des gestes concrets et locaux

Ces séquences n’annoncent pas toute la saison, mais elles révèlent une vraie vulnérabilité. Suivre les bulletins, adapter les trajets et sécuriser l’énergie réduisent les accros. Protéger les plus exposés compte, car hiver surgit parfois tôt. Avec des plans souples et localisés, on traverse ces à-coups sans sur-réaction, tout en limitant les coûts et les perturbations.