Depuis quelque temps, la vie de certains propriétaires bascule sans prévenir. Lorsqu’un immeuble est squatté, le quotidien se transforme, soulevant des interrogations inattendues et bouleversant chaque projet envisagé. Entre attentes, démarches et obstacles multiples, ce genre de situation met à l’épreuve la patience, tout en dessinant de nouveaux défis qui s’imposent sans avertir.

Pourquoi l’immeuble est squatté reste impuni par la préfecture locale

L’occupation a débuté lors d’une absence de Caroline, raconte le site adcf.org. Sans avertissement, une cinquantaine de sans-papiers ont investi le bâtiment. Les portes ont été changées. Aucun échange n’a eu lieu, laissant la propriétaire perdue devant cette prise de contrôle.

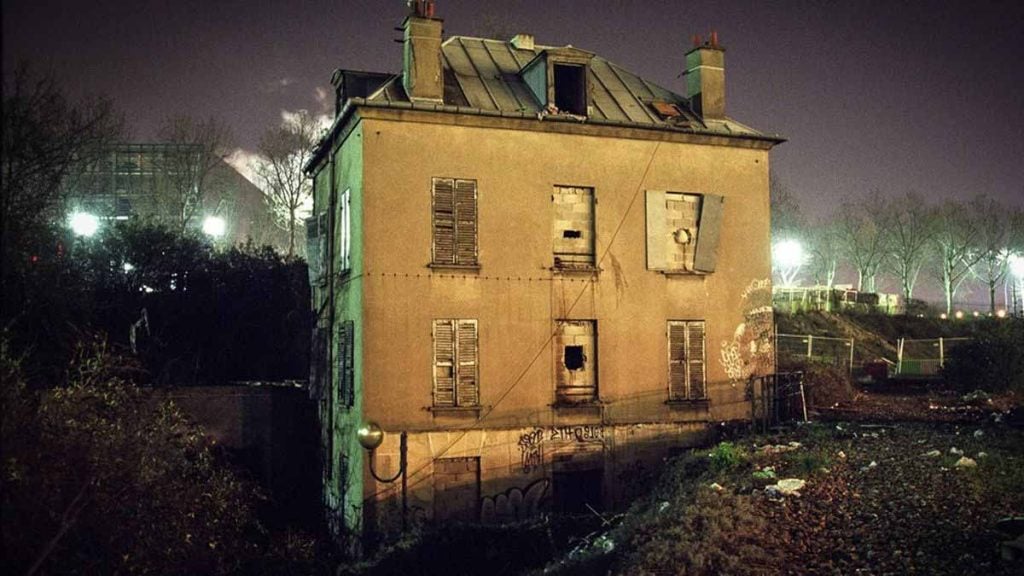

L’immeuble se trouvait dans un quartier calme de Montreuil, renforçant l’effet de stupeur. Aucun dialogue n’a permis de désamorcer la crise. Les riverains restent témoins d’une tension grandissante dans la rue.

Malgré plusieurs jugements favorables, dont la dernière décision en août 2024, la préfecture n’a pas donné suite. La procédure accélérée prévue dans les 48 heures n’a pas été appliquée. Le dossier complet, preuves d’effraction incluses, reste bloqué par un silence administratif surprenant et injustifié. Caroline multiplie les relances sans retour concret.

Cette impasse génère des coûts croissants. Caroline paye chaque mois charges de copropriété, taxes et factures d’eau supportées par les occupants. La responsabilité civile reste engagée : un accident lié à ce mur construit sans autorisation pourrait retomber sur elle. Cette situation pèse lourdement sur son projet de vente.

Comment un immeuble est squatté complique les recours légaux rapides

La loi prévoit une mesure d’urgence : agir dans les 48 heures pour solliciter du préfet une expulsion sous 72 heures. Le juge examine ce dossier complet avant de statuer. Ce mécanisme veut protéger les victimes d’occupation illégale.

En théorie, le propriétaire doit fournir un dossier complet, preuves d’effraction et constats d’huissier. En pratique, chaque étape traîne : échanges de documents, délais de validation, attentes interminables. La préfecture peut repousser toute demande sans justification.

Quand la justice rend gain de cause, l’exécution dépend de la préfecture. Les décisions restent lettre morte malgré l’arrêt d’août 2024. Les propriétaires se retrouvent sans accès ni recours immédiat. Cette impuissance renforce le sentiment d’injustice. Ce blocage institutionnel porte un coup fatal aux plans de récupération.

Des conséquences financières et guidées par la pression associative

La propriétaire acquitte ainsi chaque mois charges de copropriété, taxes et factures d’eau utilisées par les occupants illégaux. Parallèlement, les assurances rechignent à couvrir les dégâts tant que l’expulsion n’aboutit pas. Ce poids financier s’ajoute alors aux frais juridiques, alourdissant davantage le bilan et étouffant par conséquent les projets liés à la vente du bien.

Dans ces conditions, aucun acheteur ne se présente tant que l’accès n’est pas rétabli. De leur côté, les banques refusent d’accorder un prêt pour un immeuble investi illégalement. Toute transaction reste donc gelée et les négociations piétinent inévitablement. Caroline voit par ailleurs son projet de vente suspendu sans horizon de dénouement. Les offres potentielles s’annulent désormais à chaque refus de la préfecture d’intervenir.

Entretemps, les associations de défense des sans-papiers soutiennent les occupants sur le plan médiatique. Leur action renforce effectivement le blocage : pressions, manifestations et campagnes de discrédit compliquent en effet toute issue. Derrière ce soutien se cache cependant un jeu d’alliance politique qui rend l’intervention de la préfecture encore plus délicate.

Une issue incertaine menace le projet initial de vente

Ce conflit juridique et social pèse lourdement sur Caroline et son ambition de vendre. Le silence de la préfecture, malgré l’arrêt d’août 2024, alimente l’incertitude et creuse la précarité financière. Les pressions associatives, sans réponse politique, entretiennent la paralysie. Tant que l’immeuble reste occupé et que l’autorité refuse d’agir, la perspective d’une restitution demeure hypothétique et anxiogène. Chaque jour sans expulsion renforce le sentiment d’impuissance.