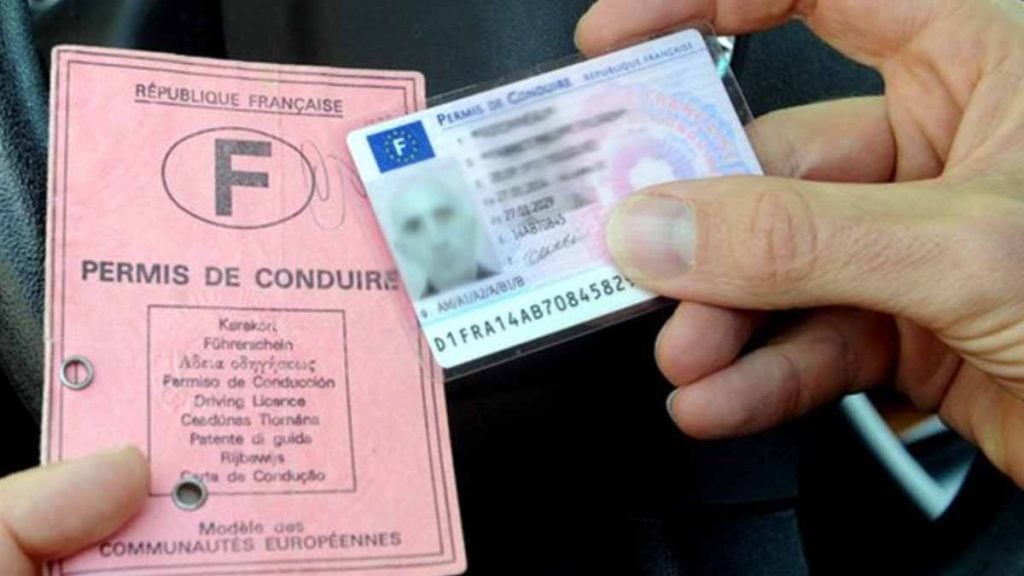

L’annonce surprend autant qu’elle divise. La France préparerait la fin du permis à point d’ici fin 2025, une réforme inédite qui soulève déjà des interrogations. Entre attentes, craintes et débats, cette perspective nourrit toutes les conversations. L’incertitude domine, tandis que chacun s’interroge sur ce qui remplacera ce système emblématique de la sécurité routière.

Après le permis à point, un système fondé sur la confiance

Selon des sources proches du pouvoir, l’objectif serait clair : apaiser la route. Chaque année, des milliers d’automobilistes perdent leur titre pour des écarts mineurs. Cette ligne privilégierait la responsabilisation. L’exécutif promettrait une pression moindre. Le stress crée des erreurs, la mesure viserait un climat plus serein.

Dès juillet 2025, la validité ne dépendrait plus d’un compteur de points. La fin du permis à point ouvrirait un mécanisme dit de “confiance citoyenne”. Le concept paraît séduisant. La pratique exige des garde-fous. Il faudrait fixer des règles claires, publier des critères, et garantir un droit au recours.

Les passagers évalueraient le comportement au volant. Respect des vitesses, gestion du téléphone, attention aux autres : la liste s’allongerait. Certains assurent que la musique classique aiderait. Mozart ou Vivaldi deviendraient des alliés inattendus. Reste une question clé : qui vérifierait la fiabilité des notes, et comment éviter les biais ?

Pourquoi le permis à point disparaîtrait selon l’exécutif

L’impact annoncé serait majeur. La disparition du permis à point réduirait la peur des retraits automatiques. Les conducteurs gagneraient en sérénité, car la sanction ne tomberait plus mécaniquement. Les pouvoirs publics espèrent un comportement plus apaisé. La sécurité gagnerait, si chacun adhère aux règles et si la prévention prend le pas.

Reste la réaction européenne. Les voisins observeraient ce virage avec prudence. Certains pourraient suivre, si les résultats apparaissent probants. Il faudrait du courage politique, mais aussi une vraie capacité d’adaptation. Les administrations devraient revoir leurs process, former les équipes, ajuster les systèmes.

Des experts appellent à la prudence. Pour eux, il s’agit surtout d’une expérimentation locale. Elle mérite un suivi serré, des indicateurs publics et des bilans réguliers. La valeur du modèle se mesurera aux faits : moins d’accidents, moins de blessures. Sans ces preuves nettes, l’enthousiasme restera fragile, voire réversible.

Entre enthousiasme, doutes et surprises très discutées

En coulisses, les tractations s’intensifient. Groupes de pression et associations pèsent sur la ligne finale. Les défenseurs vantent des bénéfices psycho-sociaux. Les opposants craignent une déresponsabilisation diffuse. Le débat s’invite au sein même de l’exécutif. Le temps tranchera l’efficacité réelle. Pendant ce bras de fer, le permis à point garde ses partisans.

Des rumeurs fantaisistes circulent. Elles promettent des étoiles dorées après chaque trajet exemplaire. Ces distinctions ouvriraient des cadeaux, voire du carburant offert chez des partenaires. L’idée amuse autant qu’elle perturbe. Elle brouille la frontière entre récompense ludique et sécurité. Les autorités n’en font pas, pour l’heure, une base sérieuse.

Autre piste étonnante, une période d’apprentissage avec les enfants. Ils accompagneraient leurs parents, puis deviendraient des garants moraux. Le message viserait la pédagogie familiale. Le symbole touche, il reste pourtant utopique. Il impose des limites, car l’autorité appartient à l’État. La sécurité demande des règles, non des liens affectifs.

Ce projet révèle surtout un canular bien monté, à retenir

Reste la clé du récit : tout repose sur un canular du 1er avril. Les éléments s’assemblent en fausses vérités, habilement scénarisées. La mécanique nourrit l’intérêt, puis révèle son ressort ludique. Le permis à point ne disparaît donc pas. La leçon persiste : vérifier, comparer et attendre la loi avant d’embrasser une révolution annoncée. Chacun y gagne un réflexe utile face aux annonces trop belles.