Deux ressortissants français viennent d’être condamnés à de lourdes peines à l’étranger, dans une affaire qui suscite une forte attention diplomatique. Les autorités locales évoquent des chefs graves, tandis que Paris observe avec prudence. Le terme prison domine désormais les discussions, symbole d’un dossier complexe où se mêlent droit, politique et tensions internationales.

Peines cumulées et chefs retenus sous le signe de la prison

Selon midilibre.fr, les condamnations ont été rendues mardi 14 octobre 2025 par un tribunal iranien de première instance. Selon des agences locales, un Français reçoit six ans pour espionnage au profit de la France. S’ajoutent cinq ans pour complot contre la sûreté de l’État, ainsi que vingt ans d’« emprisonnement en exil ».

L’autre prévenu écope de dix ans pour espionnage au profit de la France. La justice retient encore cinq ans pour conspiration visant un crime contre la sûreté nationale. Le tribunal ajoute dix-sept ans d’« emprisonnement en exil », pour aide présumée aux services de renseignement israéliens.

Les deux personnes peuvent exercer un recours devant une juridiction supérieure, car la décision est susceptible d’appel. Les agences iraniennes n’ont pas publié les noms, et cette réserve entretient la prudence. Ces peines de prison s’accompagnent d’allégations sensibles, et elles mobilisent chancelleries, avocats et observateurs.

Identités évoquées avec prudence et accusations d’espionnage

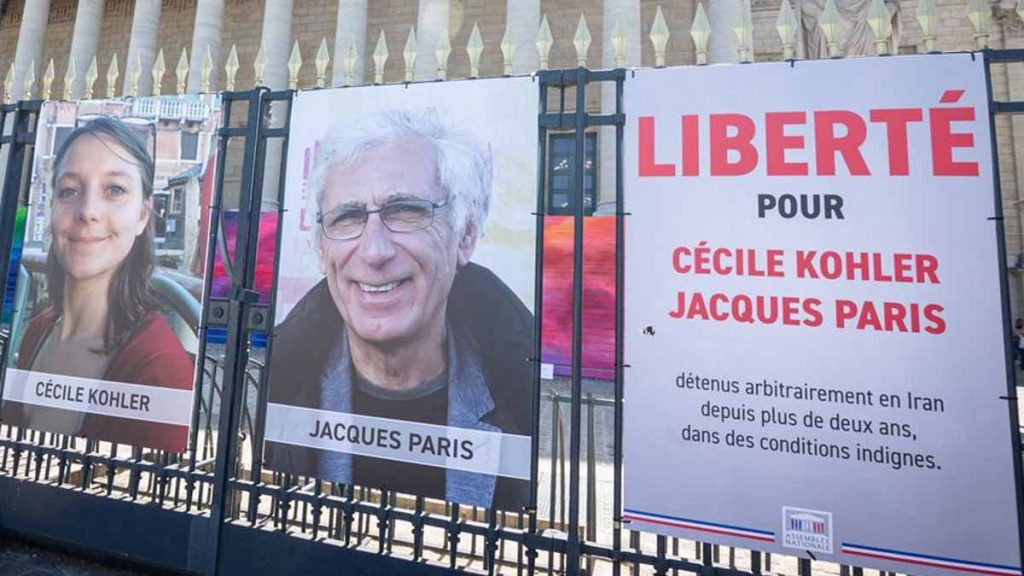

Plusieurs médias iraniens n’ont pas nommé les condamnés, mais des échos renvoient à Cécile Kohler et Jacques Paris. Leur identité reste évoquée avec précaution, car aucune source judiciaire ne la confirme à ce stade. Chaque élément publié doit être pesé, et les références citées avec soin et exactitude.

En juillet, deux Français officiellement détenus en Iran ont été inculpés d’espionnage au profit d’Israël. Ils ont aussi été inculpés de complot destiné à renverser le régime de Téhéran. Ces points recoupent en partie les faits retenus par le tribunal, selon les informations locales disponibles.

Les détenus restent privés de liberté, et restent en prison dans l’attente de suites procédurales. Les voies de recours existent, tandis que la défense peut contester des qualifications ou des peines. Le débat public s’organise, car l’enjeu touche à la sécurité, au droit et aux relations extérieures.

Pressions diplomatiques et pistes d’échanges malgré la prison

Huit jours auparavant, Paris et Téhéran évoquaient des progrès dans des discussions en vue d’une libération. Le nom de l’Iranienne Mahdieh Esfandiari circulait, arrêtée à Lyon pour des publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux. Les autorités considéraient une possible démarche réciproque, avec prudence, et communiquaient par étapes et suivis.

Mercredi dernier, le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé la libération d’un Franco-Allemand de dix-huit ans, Lennart Monterlos. Arrêté en juin, il a été acquitté des accusations d’espionnage qui pesaient sur lui. Cet épisode rappelle que les procédures évoluent, et que chaque dossier suit un rythme propre et encadré.

Les canaux diplomatiques restent ouverts, car l’enjeu dépasse les seuls prévenus. La question de la prison, tout comme l’exil pénal, pèse sur les familles et la relation bilatérale. Les prochains jours diront si un appel, une grâce ou un accord modifie l’équilibre observé.

Enjeux juridiques et diplomatiques, cap sur des suites sensibles

Ces décisions mêlent justice, sécurité et diplomatie, et leurs effets pourraient durer. L’issue dépendra des recours, des échanges possibles et du climat régional, encore mouvant. Le terme prison s’impose, mais le droit à la défense demeure central. Une information mesurée protège la fiabilité des faits. Transparence des procédures et vérifications publiques resteront des balises essentielles dans la communication officielle claire.