Une province d’Asie déclenche un débat brûlant. Une mesure menace de lourdes peines pour l’absence à la prière du vendredi. L’enjeu touche la liberté, l’autorité et la foi, tout en bousculant les routines. Les musulmans concernés voient leurs obligations encadrées par un dispositif annoncé ce lundi. Il promet fermeté, contrôles et affichage public, tandis que critiques et partisans s’affrontent déjà.

Une sanction maximale qui vise les musulmans absents

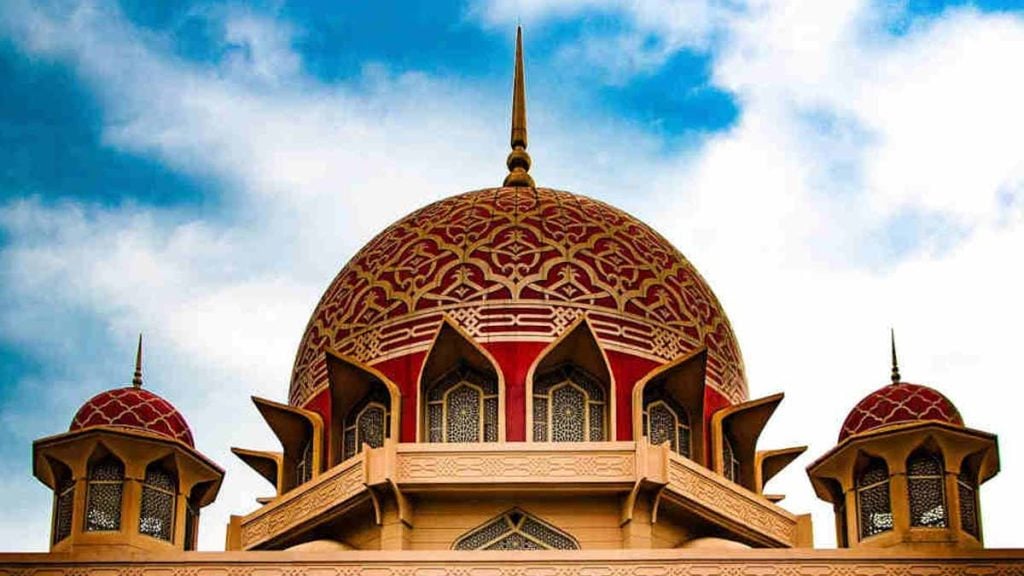

La Malaisie impose de nouvelles règles dans l’État de Terengganu, affirme leparisien.fr. Elles s’appliquent depuis lundi. Manquer la prière du vendredi, sans excuse valable, expose désormais à la prison. La peine peut atteindre deux ans. Une amende de 3 000 ringgits, environ 600 euros, s’ajoute pour les hommes.

Le Parti islamique pan-malaisien, au pouvoir, a annoncé ce cadre. Il s’ajoute à un droit religieux déjà strict dans la province. Auparavant, trois absences consécutives du vendredi entraînaient six mois de prison au maximum. L’amende atteignait environ 200 euros, seuil bien inférieur à celui fixé aujourd’hui. La nouvelle charia durcit clairement l’échelle des peines.

Les autorités afficheront ces sanctions dans les mosquées sur des panneaux. Des patrouilles religieuses vérifieront la présence, avec des rapports sur les fidèles. Comme l’indique The Guardian, ces contrôles alimenteront l’application des règles. Les musulmans concernés savent que l’absence laissera des traces vérifiables, visibles publiquement.

Des critiques alertent sur l’image des musulmans

L’opposition, faible au niveau national, dénonce des mesures jugées choquantes. Plusieurs associations de défense des droits humains expriment la même inquiétude. Le débat dépasse la prière, car il touche la liberté religieuse. Pour des musulmans, la pression sociale et pénale s’additionne, avec des effets durables sur la communauté.

Phil Robertson, directeur d’Asia Human Rights and Labour Advocates, critique le signal envoyé. Sa phrase tranche, sans détour : « Des lois comme celle-ci donnent une mauvaise réputation à l’islam. » Les défenseurs des libertés voient un précédent. Ils redoutent l’extension de contrôles, et l’autocensure dans la pratique.

Les partisans du durcissement défendent, eux, un cadre clair. Ils soutiennent que la règle maintient l’ordre et protège les usages. La sanction, selon eux, rappelle la valeur du rituel hebdomadaire. Le désaccord, très vif, révèle un fossé entre discipline religieuse, droits individuels et cohésion sociale.

Argument d’obéissance et promesse de dernier recours

Muhammad Khalil Abdul Hadi, membre de l’Assemblée de l’État, porte la riposte. Pour lui, la prière du vendredi dépasse le symbole religieux. Elle exprime l’obéissance, marque l’unité et soutient la foi. Les musulmans doivent, selon ses mots, respecter la norme commune fixée par l’État.

Il ajoute une garantie pour calmer les critiques. Les peines ne s’appliqueraient qu’en dernier recours, après rappel et dialogue. Cette promesse, répétée, cherche à réduire la peur d’abus. Elle n’efface pas l’ampleur des sanctions, mais elle cadre l’intention officielle.

Le gouvernement local insiste sur la pédagogie, puis sur la dissuasion. Les affiches, les vérifications et les listes de présence forment un système. Chacun de ces leviers crée des incitations visibles. Avec le temps, l’efficacité dépendra des contrôles et de la capacité à éviter l’arbitraire.

Ce que révèle ce durcissement et les questions qu’il soulève

Le choix de Terengganu trace une ligne entre rite, loi et liberté. La nouvelle échelle de peines, soutenue par des contrôles, réorganise la pratique et l’espace public. Les défenseurs applaudissent l’exigence. Les opposants invoquent les droits. Au centre, les musulmans naviguent entre devoir et sanction. La promesse d’un dernier recours, souvent rappelée, reste à éprouver.