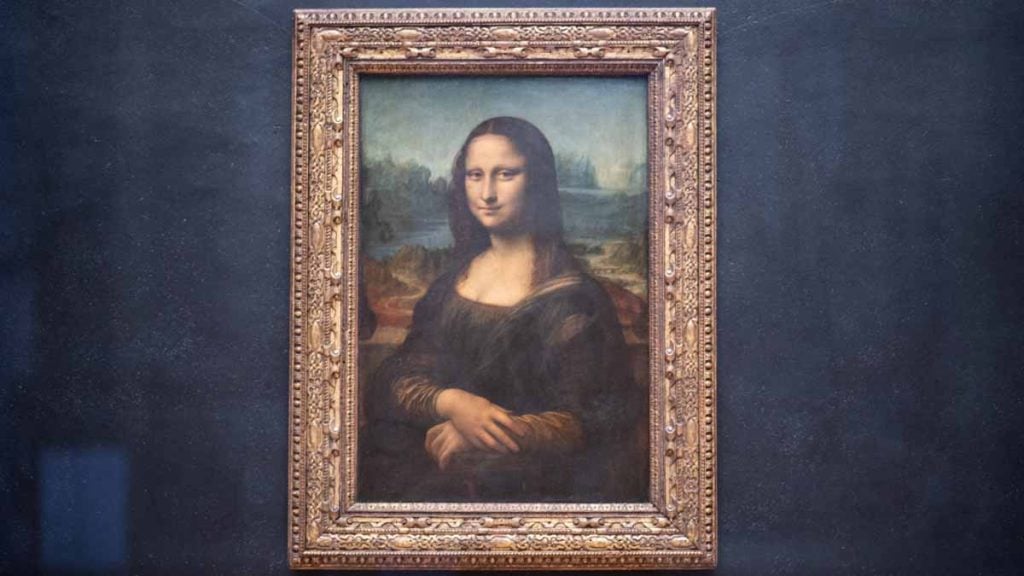

Un chef-d’œuvre disparaît en plein jour, et Paris retient son souffle. Au cœur du Louvre, la salle bruisse, mais personne ne voit rien. La Joconde s’évanouit, laissant un cadre orphelin et une foule bientôt médusée. L’enquête s’emballe, la presse s’enflamme, la rumeur court. Ce vol, devenu mythe, dévoile des failles, réveille des passions, puis forge la légende d’un sourire. Le Louvre vacille.

Comment La Joconde s’est volatilisée sans alarme

Le mardi 22 août 1911, d’après ouest-france.fr, à sept heures, le brigadier Poupardin débute sa ronde. Il traverse le Salon Carré et remarque un vide net. Il pense au service des photographies, car les copies se font librement puis il vérifie, puis comprend l’impensable. Poupardin cherche La Joconde, car l’accrochage habituel a disparu.

On fouille d’urgence salon et couloirs. Cadre et vitre gisent dans un escalier. On croit le voleur caché, les issues sont nombreuses. À 14 heures, le préfet Louis Lépine arrive avec 60 agents. Il fait évacuer pour « fuite d’eau », inspecte caves et greniers, interroge le personnel, sans résultat.

Le vol a eu lieu la veille, lundi 21 août, fermeture hebdomadaire. Douze gardiens nettoient, la vigilance baisse. Le Louvre, gratuit, mal entretenu, abrite l’hiver des vagabonds. Georges Bénédite déplore un manque criant; 120 à 130 gardiens, souvent réduits d’un tiers. Le surveillant du Salon Carré couvre le salon d’Apollon.

Une affaire qui enflamme Paris et magnifie La Joconde

La nouvelle file à toute vitesse, et les journaux affluent. Alors La Joconde envahit les unes. La célébrité explose, car l’absence crée le manque. La droite nationaliste instrumentalise l’affaire. Elle dénonce une République molle, inapte à protéger ses trésors. Les tensions avec l’Allemagne nourrissent une peur diffuse, dangereuse et bruyante.

L’Action française accuse un complot étranger, puis évoque l’Amérique. Les fantasmes s’empilent, car la piste manque. Le poète Guillaume Apollinaire est soupçonné, puis incarcéré cinq jours. Son secrétaire avait volé des statuettes égyptiennes. La presse nationaliste insiste sur ses origines polonaises, l’opinion se divise. Les unes s’enfièvrent, la ville aussi.

Le mythe s’étend jusqu’aux bibliothèques. On cite la « Joconde des manuscrits », ouvrage rare. Le surnom amuse, mais souligne l’aura du chef-d’œuvre. Chaque article attise la curiosité, tandis que l’enquête piétine. L’image devient icône. Le vol transforme une peinture en symbole national, puis mondial, sans effort muséal ou stratégie.

Vincenzo Peruggia, un geste naïf, des failles béantes

Vincenzo Peruggia, Italien de trente ans, émigré à Paris en 1908, ouvrier chez Gorbier, répare cadres et vitrines depuis 1910. Il connaît les fixations qu’il a posées. Le 21 août, sept heures, il décroche la toile. Une porte ouverte l’aide; sa blouse dissimule le butin; il jette le cadre.

Il garde la toile un an et demi, sous le lit. Elle repose dans une valise à double fond, et n’ose la voir. Le bruit l’intimide, la vente serait impossible. En décembre 1913, il écrit à l’antiquaire Alfredo Geri pour invoquer le patriotisme italien et proposer le retour du chef-d’œuvre.

Son récit au Journal, en 1915, évoque un Allemand promettant gloire et fortune. Le dossier mentionne saturnisme, donc jugement altéré. Revenu à Florence, il contacte des antiquaires, dont Geri. Ce dernier feint une expertise, repart avec le tableau, et alerte la police. L’arrestation suit, implacable. La Joconde est sauvée.

Un retour triomphal qui scelle un mythe vraiment moderne

Retrouvée, la toile est montrée plusieurs semaines en Italie, puis revient à Paris le 1er janvier 1914. Jugé en Italie, Peruggia reçoit un an de prison, peine réduite à sept mois. Trois jours plus tard, cent quarante mille visiteurs se pressent au Louvre. La ferveur transforme durablement l’accueil du public; La Joconde impulse aussi des règles de sécurité plus strictes.