Autour d’une table, la France aime ses rites gourmands et ses souvenirs. Pourtant, un symbole jadis célébré a disparu des menus. L’histoire heurte autant qu’elle fascine, car elle touche à nos valeurs et à la loi. Ce plat invoque les fastes d’hier, la protection d’aujourd’hui, et un débat brûlant qui ne s’éteint pas. Entre tradition, chasse et éthique animale, des pratiques longtemps tolérées vacillent.

Un plat emblématique, désormais absent de toutes les cartes

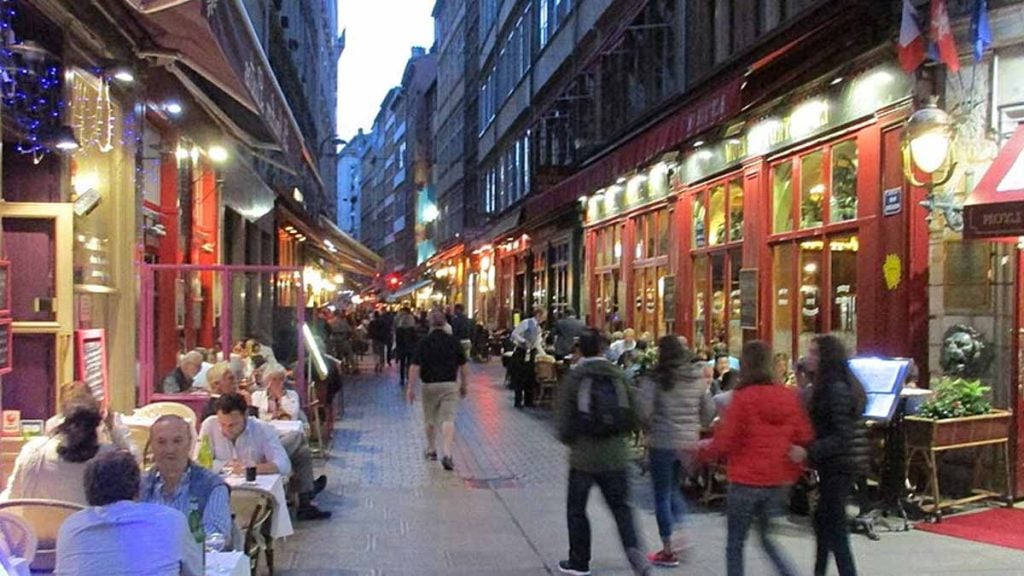

Pays de gastronomie, la France célèbre la table entre amis et famille, avec vin et partage. Certaines coutumes perdurent, d’autres vacillent, et quelques-unes ont été proscrites. Ce plat en est l’exemple le plus marquant, affirme marmiton.org. Banni du service, il n’apparaît plus nulle part. Aucun restaurant ne peut l’afficher à sa carte.

Au centre de cette histoire, un oiseau minuscule. Il ne dépasse pas vingt grammes. Il appartient à la famille des Emberizidés. Sa robe va du jaune au marron, avec des nuances discrètes. Sa taille, pourtant dérisoire, a longtemps nourri un prestige social hors norme dans certains cercles. Le contraste frappait les convives.

Depuis 2016, le bruant ortolan est officiellement classé comme espèce en danger. L’activité industrielle et le changement climatique ont contribué à fragiliser sa survie, mais ce ne sont pas les seules causes. La préparation de ce plat, avec ses pratiques cruelles et répétées, a accentué le déclin de l’oiseau, au point de rendre indispensable une protection stricte et une interdiction claire sur tout le territoire.

La recette d’un plat réservée aux élites, devenue indéfendable

Longtemps, la préparation fut l’apanage des plus hautes strates. Milieux riches, chasseurs, cercles fermés : l’accès restait limité. Ce plat symbolisait prestige et transgression, loin des cuisines populaires. Dans les foyers modestes, on ignorait souvent les rites. Ils entouraient la dégustation et la mise en scène, pensée pour l’entre-soi.

Les oiseaux étaient élevés en cage, sans air ni lumière. On les gavait pendant trois semaines au millet blanc, dans une obscurité continue qui favorisait l’engraissement. La pratique s’installait avec méthode, répétée de génération en génération, comme si l’habitude suffisait à justifier l’épreuve imposée à l’animal. Rien n’atténuait réellement la violence perçue.

Venait ensuite l’instant fatal : noyade dans l’Armagnac, puis rôtissage. À table, chacun couvrait sa tête d’une serviette blanche, et évitait les regards. Le convive avalait l’oiseau entier, peau, os, corps et tête, d’une seule bouchée. Le cérémonial fascinait certains, tout en suscitant gêne, indignation et malaise. Le rite heurtait.

Quand la gastronomie rencontre la protection des espèces

Face à la cruauté décrite, l’interdiction en France s’est imposée. Le cadre juridique a confirmé la protection de l’espèce et la fin de la vente. Les cartes se sont vidées, et les contrôles ont cadré les pratiques. Le signal envoyé par la loi résonne encore dans la société. Le message paraît sans ambiguïté.

Cette histoire relance une question sensible : jusqu’où aller pour la gastronomie ? Peut-on disposer des animaux à sa guise, au nom d’un héritage culinaire ? Le débat reste ouvert, car il engage science, éthique, droit, et mémoire. Il engage aussi nos choix, au quotidien, devant une assiette. L’émotion pèse dans l’arbitrage.

Entre défense du patrimoine culinaire et sauvegarde de la biodiversité, l’équilibre s’affine. Les sensibilités évoluent, et l’opinion juge autrement ce qui paraissait normal. Dans ce contexte, présenter encore un tel plat choquerait la majorité. Le récit demeure, utile pour comprendre notre époque, ses limites, et ses responsabilités collectives. La page semble tournée.

Ce que cette interdiction dit de nos choix à table

Le récit de cette tradition oblige à regarder nos pratiques en face. La loi protège, tandis que la mémoire rappelle nos angles morts. Entre plaisir, empathie et responsabilité, chacun arbitre différemment. Refuser ce plat ne signifie pas renier la cuisine française ; cela signifie accueillir une éthique qui progresse, sans effacer l’histoire. Ce mouvement, discret mais réel, recompose le lien entre table et vivant.