Le niveau baisse, l’oxygène manque, et la faune souffre. Le fleuve côtier peine à respirer, car les sédiments se sont entassés et freinent le débit. Les équipes lancent une opération de restauration pour rétablir une profondeur d’eau normale, sans dévoiler plus que le nécessaire. Le chantier promet une meilleure circulation, tout en respectant l’écosystème et les usages riverains. Chaque geste répond à une logique simple et claire.

Des travaux ciblés pour un fleuve côtier asphyxié

Depuis 2002, aucune grosse crue ne s’est produite, donc les dépôts ont proliféré. D’après france3-regions.franceinfo.fr, le lit mineur s’est rehaussé, alors la hauteur d’eau a chuté. L’oxygénation recule, et la vie aquatique décline. Ce fleuve côtier voit son débit freiné, car les obstacles retiennent les sédiments et accentuent l’envasement sur toute la traversée.

L’objectif annoncé reste clair : gagner un mètre de profondeur utile. Le chenal deviendra plus stable, donc plus sûr. La “restauration du transport sédimentaire” veut rendre sa dynamique naturelle à l’eau. Les flux devront reprendre leur chemin, sans forcer, et sans détour. La continuité écologique y gagnera aussi.

En amont d’un seuil, environ 2 000 m³ se sont accumulés et modifient la section. Le curage vise ce stock, sans altérer la granulométrie utile. La manœuvre restera mesurée, car l’objectif tient à la qualité. Les espèces sensibles exigent des gestes précis, et un contrôle attentif à chaque étape.

Méthode et précautions pour un fleuve côtier vivant

Le site reste sensible, car la biodiversité doit être protégée autant que le débit. Une pêche préventive sauve les poissons avant chaque phase. Un écoulement minimal est maintenu pendant les travaux, et les zones s’alternent. L’habitat reste fonctionnel, tandis que les manœuvres avancent par paliers, avec mesures et vérifications.

Un merlon isole la partie gauche en descendant le cours, tandis que la droite laisse passer l’eau. Cette digue provisoire sert aussi de piste pour les engins. L’aplanissement suit, avec contrôle des pentes et du tirant d’eau. Les pics de turbidité sont limités par étapes successives.

Les responsables détaillent le protocole et assurent la coordination. Guillaume Bienvenu, conducteur des travaux, décrit la séparation des zones et la gestion des accès. Ce fleuve côtier reste sous surveillance continue, car la sécurité prime. Le rythme s’ajuste selon la météo, et les riverains reçoivent une information suivie.

Calendrier, coûts et ancrage local du chantier

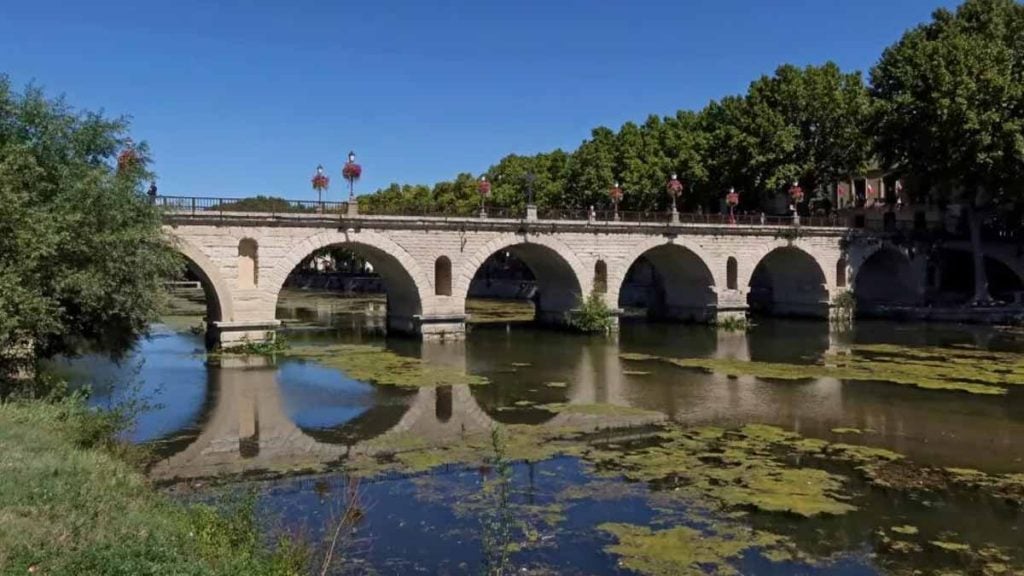

À Sommières, dans le Gard, l’intervention se déroule dans le lit du Vidourle. Le cours franchit un pont romain, puis passe un seuil qui maintient un niveau l’été. Les matériaux coincés par ces ouvrages forment un bouchon et ralentissent le débit. Ce fleuve côtier doit retrouver une section efficace et saine.

Le calendrier a démarré en fin d’été, quand le débit reste bas et prévisible. La durée prévue atteint trois semaines, avec étapes séquencées et contrôles réguliers. Le budget annoncé avoisine 90 000 €, car les moyens humains et matériels sont dimensionnés au besoin. Les nuisances sont réduites au strict nécessaire.

Le maître d’ouvrage s’appuie sur l’EPTB Vidourle. Florian Rochette, directeur général, évoque une vingtaine d’années sans grosses crues, depuis 2002. Le fleuve manque alors d’oxygène, car la profondeur est insuffisante. L’équipe confirme que la manœuvre doit rétablir une hauteur d’eau régulière et une respiration correcte.

Bénéfices attendus et cap sur une rivière résiliente

Les résultats sont attendus rapidement, car une hauteur d’eau régulière stabilise les habitats et améliore le débit. L’oxygénation progressera, donc la biodiversité reprendra appui. Le fleuve côtier bénéficiera d’une dynamique saine, avec une circulation sédimentaire plus fluide. Les riverains garderont l’accès, tandis que la sécurité gagnera, grâce à une gestion raisonnée et suivie. Un bilan partagé précisera les effets concrets et les ajustements utiles.