Le trimestre OND 2025 s’annonce sous un signal qui intrigue. Les océans règlent le tempo du climat mondial et, selon les centres internationaux, la tendance glisse vers La Niña. Les cartes probabilistes annoncent des écarts de températures et de pluies. Chaque région réagit différemment. La vigilance s’impose pour l’agriculture, l’énergie et la gestion des risques. Les décisions devront intégrer ces signaux dès maintenant.

Pourquoi La Niña oriente les prévisions saisonnières ?

La température de surface de la mer influe sur le temps, le climat et la circulation. Selon tameteo.com, les observations et prévisions de SST constituent l’outil central de la surveillance saisonnière. Les océans tropicaux dominent des régions, car ils modulent vents, humidité et régimes thermiques. Cette variable reste prioritaire pour la prévision.

Dans le Pacifique, l’ENSO alterne El Niño et son pendant. Cet aller-retour module les signaux liés à La Niña. Dans l’océan Indien, l’IOD oppose l’ouest et l’est, selon les anomalies. Dans l’Atlantique, les indices NTA et STA cadrent la variabilité tropicale. Ce trio oriente les prévisions régionales et leurs interactions.

Les centres combinent leurs modèles pour accroître la cohérence. La démarche multimodèle limite les erreurs. De nombreux centres participent : Beijing, CMCC, CPTEC, ECMWF, Exeter, Melbourne, Montréal, Moscou. S’ajoutent Offenbach, Pretoria, Séoul, Tokyo, Toulouse et Washington. Ce mélange réduit les biais de chaque schéma. Les résultats gagnent en stabilité saisonnière.

Températures probables et empreinte La Niña

Les anomalies du Pacifique équatorial oriental devraient reculer, avec l’émergence d’un épisode faible de La Niña. L’IOD est attendu en phase négative. Dans l’Atlantique, la zone tropicale nord resterait légèrement au-dessus de la moyenne, tandis que le sud resterait proche de la normale. Ces signaux encadrent la dynamique saisonnière océan-atmosphère.

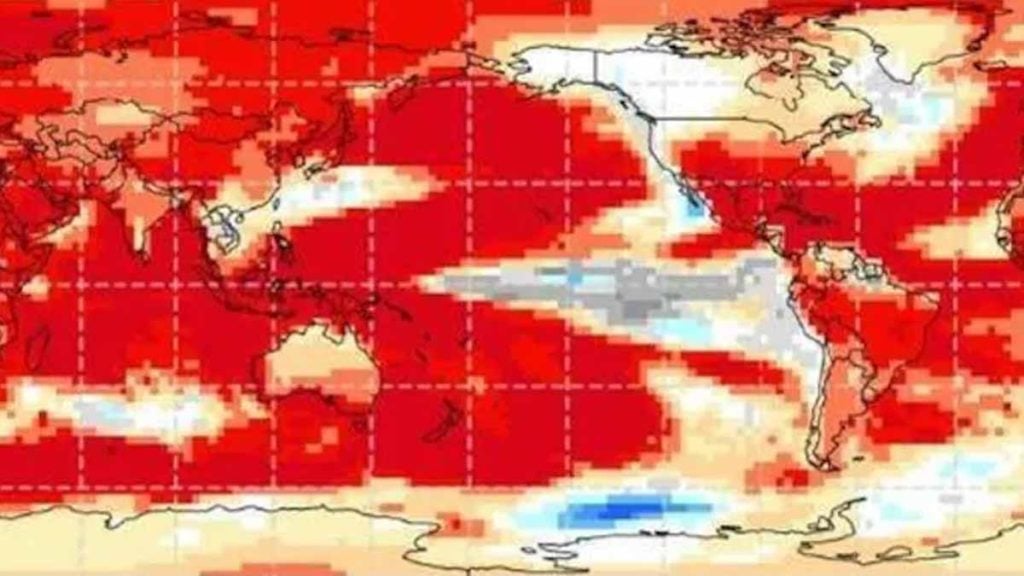

Un signal fort de températures supérieures à la normale domine une large partie de l’hémisphère nord. Les régions concernées incluent le sud et le nord-est de l’Amérique du Nord, l’ouest de l’Europe et le nord-ouest de l’Afrique. S’ajoutent le nord de l’Asie, l’est de l’Asie ainsi que le cercle arctique.

Sous les tropiques, la probabilité de chaleur élevée augmente en Afrique équatoriale, en Asie du Sud-Est et sur le continent maritime. Au-dessus des océans, les excédents thermiques s’affirment dans le Pacifique nord, l’Atlantique ouest et l’océan Indien oriental. La majeure partie de l’Australie ne présente pas de signal cohérent actuellement.

Précipitations prévues, zones sèches et arrosées

Le régime typique de La Niña renforce les contrastes pluviométriques. Le risque de déficit augmente sur l’ouest de l’Amérique du Sud et sur le centre et le sud de l’Amérique du Nord. Dans le Pacifique central et oriental, les pluies restent inférieures aux normales, tandis que l’ouest retrouve des excédents.

Au-delà du bassin pacifique, des déficits sont probables sur le sud de l’Europe vers l’Asie centrale. Les zones côtières proches du golfe de Guinée et la Grande Corne de l’Afrique sont aussi exposées. Des signaux secs apparaissent jusqu’à l’ouest de l’océan Indien et aux régions méridionales de l’Amérique du Nord.

Les excédents se renforcent sur le sous-continent indien, le nord de l’Asie et le proche Arctique. Ils gagnent l’Asie du Sud-Est, le continent maritime et les régions des Philippines. La moitié orientale de l’Australie et le nord de l’Amérique du Nord montrent des hausses.

Repères clés pour anticiper les impacts régionaux en 2025

Ces prévisions restent probabilistes et demandent une lecture par territoire. Les signaux décrits, associés à La Niña, combinent températures souvent élevées et contrastes pluviométriques marqués. Les secteurs sensibles doivent ajuster leurs plans, car les anomalies océaniques orientent déjà les risques. Le suivi OMM éclairera la saison, avec mises à jour régulières et comparables.