Une décision choque, interroge et bouscule les certitudes sur le droit. Quand des squatteurs gagnent, l’émotion prend le pas sur la raison. Pourtant, la justice tranche selon les règles, pas selon l’indignation. Cette affaire rappelle qu’un faux pas procédural peut coûter cher. Voici les faits, les étapes et les leçons d’un dossier qui secoue les propriétaires. Tout s’y joue au millimètre juridique.

L’occupation illicite s’installe et la riposte s’organise face aux squatteurs

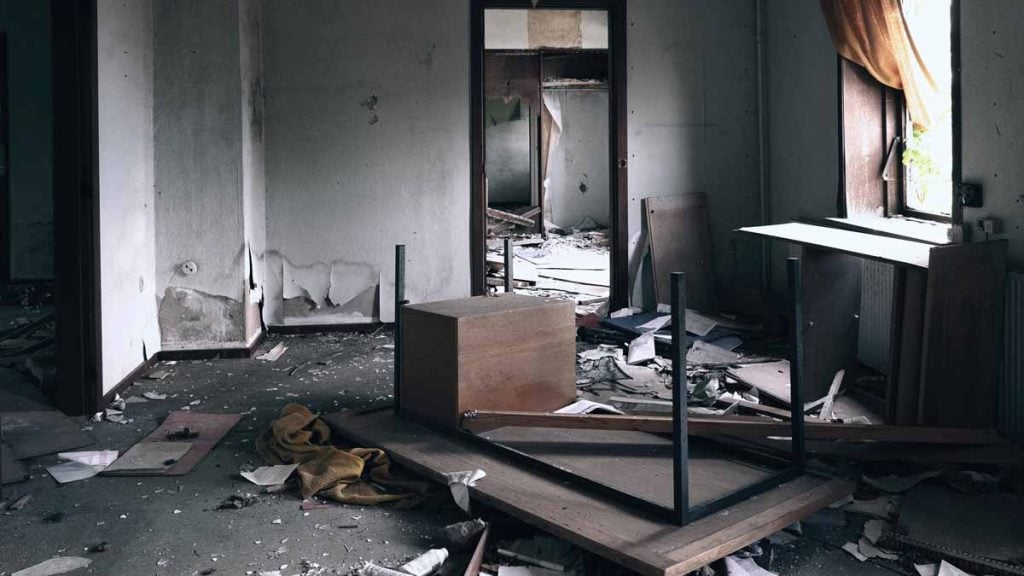

En juillet 2021, un immeuble du 9ᵉ arrondissement de Lyon se retrouve occupé. Selon isolr.fr, environ vingt squatteurs investissent les lieux sans titre, ni bail. La propriétaire découvre un bâtiment désormais contrôlé par des usages illégaux. Elle alerte ses conseils et engage une procédure pour récupérer son bien.

Les délais judiciaires s’allongent tandis que chaque étape exige une exactitude pénible. La trêve hivernale suspend les expulsions entre novembre et fin mars. Cette fenêtre protège les occupants sans titre, malgré l’occupation illicite. Le calendrier étire l’attente et fragilise la stratégie. Parfois, des contrats énergétiques apparaissent, voire une sous-location illégale.

La propriétaire supporte charges, pertes de loyers et stress constant. Les factures courent, cependant chaque faux pas procédural menace la suite. Le ton monte parfois avec des solidarités spontanées. L’accès reste limité, la sécurité fragile, et les assurances hésitent. Sans décision d’expulsion, tout geste un peu hâtif risquerait une contestation immédiate.

L’erreur procédurale renverse la dynamique au profit des squatteurs

Après des mois d’attente, la propriétaire vise une expulsion régulière. Elle sait que la trêve hivernale s’achève le 31 mars 2023. Pourtant, en janvier, elle condamne l’entrée principale en l’absence des occupants. Le geste, pensé pour sécuriser, franchit une ligne rouge procédurale. Il deviendra l’angle d’attaque central du dossier.

Deux plaignants revendiquent une atteinte à leurs droits. Ils saisissent le tribunal judiciaire de Lyon et réclament réparation. La demande vise la réintégration dans les lieux, ainsi que des dommages. Le débat se déplace alors du fond vers la forme. L’irrégularité alléguée prend le pas sur la légitimité ressentie.

Le juge retient le manquement et rappelle la hiérarchie procédurale. Même occupants sans titre, des squatteurs conservent des droits lors d’une éviction. La leçon demeure claire, quoique frustrante pour les propriétaires. La forme conditionne la force de l’exécution. Un contournement précipité expose à des sanctions et fragilise toute stratégie.

Le verdict chiffre les indemnisations et balaie plusieurs demandes

Début 2024, la décision tombe et surprend bien des observateurs. Le tribunal condamne la propriétaire pour irrégularité de procédure. Elle doit verser 2 000 € de dommages et intérêts aux deux plaignants, ainsi que 1 000 € pour leurs frais de justice. Le message paraît sévère, pourtant il s’aligne sur la lettre de la loi.

En miroir, ses prétentions s’effondrent. Elle réclamait 512 000 € pour réhabiliter le bâtiment et 3 000 € pour procédure abusive. Le tribunal refuse ces sommes, faute de fondement suffisant. Les juges retiennent que la chaîne des actes doit respecter un protocole strict. La légitimité ressentie ne compense jamais un vice formel.

Les demandeurs ne réintègrent toutefois pas les lieux. La justice écarte explicitement cette requête, évitant une absurdité. Les propriétaires y voient un maigre répit. Le débat public, lui, enfle sur l’équilibre entre droits de propriété et garanties procédurales. Au centre, les squatteurs deviennent le symbole d’un système perçu comme paradoxal.

Pourquoi cette affaire impose une prudence juridique accrue

Le fil à suivre reste limpide et exigeant. Respecter scrupuleusement les voies légales protège, même lorsque des squatteurs occupent. S’entourer d’un avocat, d’un huissier et signaler vite au préfet limite les risques. Documenter chaque étape, caler les délais sur la trêve hivernale, et éviter une fermeture unilatérale constituent remparts d’une stratégie solide. Un protocole strict protège mieux qu’un réflexe compréhensible.